一、课题组介绍

1.课题组简介

必威betway西汉姆联网站智慧网络与通信研究院(NJU Intelligent Networks and Communications: NINE) ,成立于2024年3月,由欧洲科学院院士(MAE)、IEEE Fellow、中组部国家特聘专家带队,重点研究推进网络和通信智能演进和革新的新技术,包括通信理论、算法、网络科学、优化理论、机器学习以及边缘智能等,尤其是探索如何利用新一代人工智能技术赋能未来通信网络系统(如6G),从通信系统协议栈的各个层实现内生智能,达到通信网络自演进功能和可持续发展,使其真正赋能千行百业,助力海洋经济、低空经济等新的经济形式,成为国民经济发展的支柱。

本研究院注重理论研究与工程实践相结合,拥有从链路到接入网到核心网到服务网(端-边-云)的完整实验平台,进行实验和实践驱动的创新。在实践应用方面,除了跟通信网络设备制造商和网络运营商密切合作外,本研究院和垂直行业(如能源/水利/工业/农业/智能家居)合作,旨在解决物联网中的重点难点热点问题,实现复杂多样的物联场景中接口需求各异的物联设备的互联互通(泛在接入)和智能联动问题,助力工业互联网和智慧生活。

本研究院承担了多项国家自然科学基金项目(3个重点和多个面上/青年基金)、科技部重点研发项目、江苏省重点人才项目、江苏省重点研发项目以及来自龙头企业(如中国移动、华为、中兴)的横向项目,也积极和中小型物联网企业和垂直行业合作。

2.导师介绍

杨鲲,欧洲科学院(Academia Europaea)院士,IEEE Fellow, 国家海外高层次引才计划入选者,必威betway西汉姆联网站智慧网络与通信研究院院长,计算机学科和通信工程学科双聘博士生导师。英国伦敦大学学院(University College London: UCL)电子与电气工程系获得工学博士,吉林大学获得硕士和学士学位;现任必威西汉姆联官网国家特聘教授。他主持多项科研项目,包括国家自然科学基金重点项目3项、科技部重点研发课题1项、江苏省基础研究重点项目以及头部企业如华为/中兴等多项;也曾主持来自欧盟、英国国家研究资助委员会(如EPSRC)以及工业资助的项目近20项,包括担任欧盟FP7项目EVANS的首席科学家。他的主要研究兴趣包括:无线网络和移动通信、通信-感知-计算融合技术以及通信网络内生智能等。他在国际核心期刊和主要会议发表论文500多篇,授权国际和国内发明专利50多项,谷歌学术Google Scholar引用16000次。IEEE InterCloud(云互联)创始成员及六个执行常委之一,世界移动大会WMC GLOMO大奖(业界著名的“巴奖”或“巴塞罗那奖”)的评审专家Judge,多个IEEE 期刊副编辑(如IEEE WCM, TNSE, TVT, TNB),IET Smart Cities (智慧城市)期刊副主编;IEEE通信协会杰出演讲者(2020-2021),多个国家基金项目和人才项目的评委(包括中国科技部、教育部和基金委)。曾获省部级科学技术一等奖,并多次获得IEEE主流会议的最佳论文奖。荣获2024 IET Achievement Medal (国际工程与技术协会成就奖章),荣获2024 IEEE CommSoft TC’s Technical Achievement Award (IEEE通信软件技术委员会技术成就奖)。他是江苏省顶尖人才项目DF计划的入选者。

向路平,工学博士,助理教授/特聘研究员,小米学者,博士生导师。2015年于厦门大学获得通信工程学士学位,2020年于英国南安普顿大学获得电子电气工程专业博士学位,2019年至2021年在英国南安普顿大学从事博士后研究,2021年至2024年担任电子科技大学讲师,2024年8月加入必威betway西汉姆联网站。 他长期从事人工智能驱动的无线通信物理层相关技术研究,主要的研究方向包括B5G/6G中的信道编码技术、端到端传输技术以及通感一体化传输等。近5年内已在高水平国际期刊发表论文40余篇,涵盖如IEEE JSAC、IEEE TWC等知名期刊。在成果转化方面,已授权美国国际专利1项,并完成成果转化,联合创立英国Accelercomm通信公司。目前主持国家自然科学基金青年项目、省青年科学基金、博士后站中特别资助项目以及多项企业横向项目,获得博士后国际交流计划引进项目资助;参与多项国家级重点项目。他担任了国际主流期刊编委(如IEEE WCL, IET Smart Cities)以及国际会议联合主席(如12th iSCI 2024),还担任多个期刊审稿人、国际会议技术委员会成员(如IEEE通信协会旗舰会议ICC/Globecom)。

张丙鑫,工学博士,“毓秀青年”博士后/助理研究员。2024年6月于电子科技大学信息与通信工程学院获得博士学位,2020年于中国矿业大学获得硕士学位。毕业后加入必威西汉姆联官网,入选必威betway西汉姆联网站“毓秀青年学者计划”。主要研究领域为AI赋能网络和通信(数据与能量一体化网络、通信和感知一体化网络、面向6G无线通信的柔性天线)等。主研参与多项国家自然科学基金重点项目、面上项目,江苏省基础研究重点项目等。以第一作者身份在通信领域顶级期刊(包括TWC、TVT等)和会议发表论文8篇,授权(申请)国内发明专利7项。他获得第12届IEEE智慧城市与信息化国际会议 (iSCI-2024)最佳论文奖;参与的“智恒物联:多模态无源数能一体化系统”获得澳门国际发明博览会金奖。他还担任多个通信领域顶级期刊的审稿人,以及通信领域旗舰会议(IEEE ICC’25)技术委员会成员。

郑雅俪,工学博士,博士后/助理研究员。2024年6月于电子科技大学信息与通信工程学院获得博士学位。2024年7月加入乾元国家实验室任助理研究员,2025年3月加入必威西汉姆联官网以及智慧网络与通信研究院。主要研究领域为数据与能量一体化网络、网络资源优化管理、内生智能通信网络等。主研参与多项国家自然科学基金重点项目、国家重点研发计划、江苏省基础研究重点项目等。以(学生)第一作者身份在IEEE TWC等通信领域顶级期刊和会议发表文章8篇,授权/申请国内发明专利3项、国际发明专利1项。参与撰写专著《无线数据与能量一体化通信网络》(“十三五”国家重点出版物出版规划项目·重大出版工程规划)。她还担任IEEE TCOM、IoTJ等国际期刊审稿人以及通信领域旗舰会议IEEE ICC’25技术委员会成员(TPC Member)。所发表的期刊论文曾获电子科技大学学术新秀奖,并依托研究成果获得多类奖学金支持及荣誉称号(国家奖学金、CSC国家公派留学奖学金、省级及校级优秀毕业生等)。

3.课题组主要研究方向

(1)通信网络内生智能

在6G时代,通信网络内生智能架构将实现人工智能与通信技术的深度融合,以应对新兴应用场景的挑战。该架构分为多个层次:

●通信层:提供高可靠性、低时延和高速率的数据传输。

●数据层:专注于数据的融合、清洗和特征提取,以评估数据质量。

●智能层:通过神经网络和智能算法,支持网络自我优化、故障预测和资源分配,提升智能决策能力。

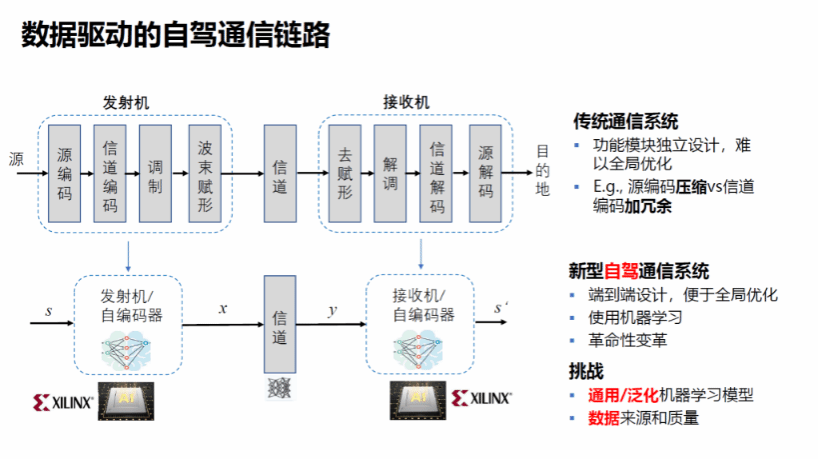

新型自驾通信系统则基于数据驱动,采用端到端设计,实现全局优化,利用机器学习技术带来革命性变革。同时,面临的挑战包括通用机器学习模型的开发、数据来源的多样性与质量的保障。这一架构不仅赋能各行各业的通信需求,更为未来的通信波形设计提供了灵活的解决方案,推动了协议的创新和网络环境的适应。

(2)大模型与语义通信

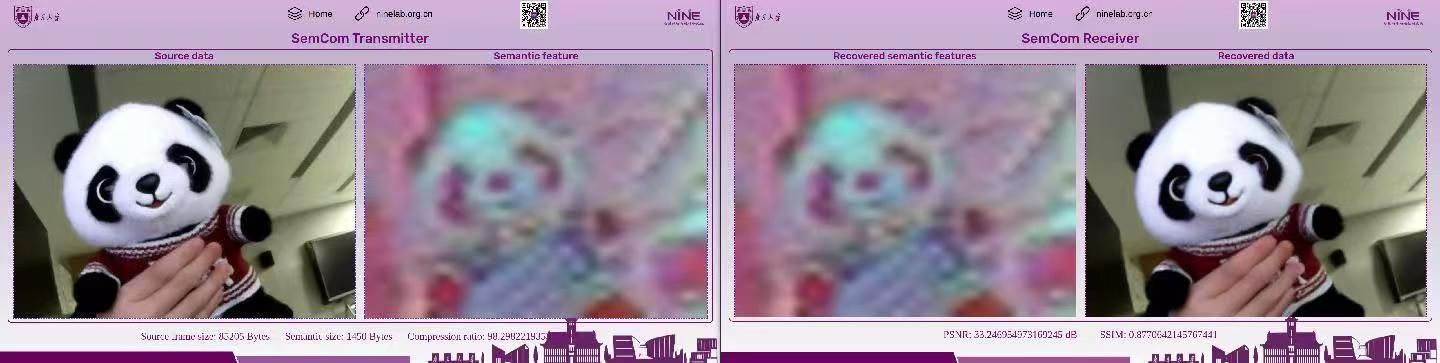

基于大模型的多模态语义通信通过传输关键信息而非全部数据,展现出其独特的优势和价值。其主要特点在于低带宽需求、个性化服务和强鲁棒性,尤其适用于信道条件差的弱通信环境。面临的关键挑战是如何在统一的语义通信系统中实现多模态信息的有效传输。

为解决这一问题,系统设计利用AI大模型构建知识库,确保语义对齐,并实现多模态与单模态之间的转换。潜在应用领域包括应急通信、海底通信、元宇宙、全息通信、自动驾驶及卫星通信等。通过AI与通信的深度融合,该技术有望突破传统通信的瓶颈,推动通信领域的进一步发展。

(3)数字孪生网络

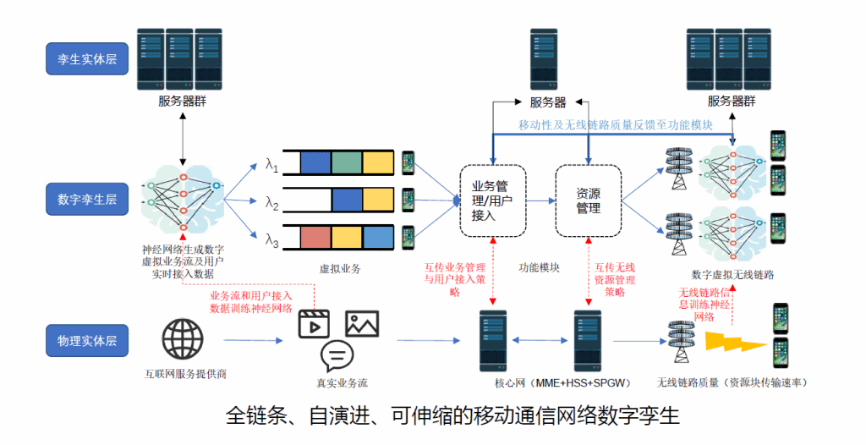

数字孪生网络(DTN)是利用人工智能技术在现有物理通信网络上构建的虚拟网络模型,其主要目的是通过实时仿真和预测来辅助实体网络的管理和运维。DTN不仅限于被动分析,还强调主动决策,包括信道仿真、网络预测、安全攻防演习及新算法测试验证,从而有效降低通信网络能耗,提升运营效率。

课题组提出的全链条、自演进、可伸缩的移动通信网络数字孪生主要技术核心为:1)可插拔的总线结构:通过定义统一的消息格式,实现模块之间的灵活互联。2)双驱动模型:结合数据驱动和模型驱动的方法,既通过神经网络进行基于数据的孪生,又通过仿真技术实现基于模型的孪生。

二、课题组成果

1. 目前主要项目

(1)AI使能的6G移动网络内生智能,江苏省产业科技创新领军人才“DF计划”,2024-2029,经费3000万,主持

(2)面向通信网络内生智能的通感算多域协同理论与技术,江苏省科技计划基础研究计划重点项目,2024-2027,经费500万,主持

(3)射频-视觉融合的超高效通信技术及应用,苏州市高新区重点创新团队项目,2025-2028,经费400万,主持

(4)全链条自演进可伸缩的移动通信网络数字孪生,苏州市科技计划项目-姑苏领军人才计划-创新项目,2024-2027,经费100万,主持

(5)服务驱动的下一代移动通信系统物理层功能编排技术,中国移动2024年度前沿探索基金项目,2024,经费50万,主持

(6)数据-模型双驱动的多用户数能同传系统物理层设计,国家自然基金青年科学基金项目,2024-2026,经费30万,主持

2. 部份代表作

(1)S. Zhou, H. Yang, L. Xiang and K. Yang, "Temporal-Assisted Beamforming and Trajectory Prediction in Sensing-Enabled UAV Communications," in IEEE Transactions on Communications, doi: 10.1109/TCOMM.2024.3519546.

(2)C. Luo, J. Hu, L. Xiang and K. Yang, "Reconfigurable Intelligent Sensing Surface Aided Wireless Powered Communication Networks: A Sensing-Then-Reflecting Approach," in IEEE Transactions on Communications, vol. 72, no. 3, pp. 1835-1848, March 2024, doi: 10.1109/TCOMM.2023.3337257.

(3)L. Xiang, Y. Zeng, J. Hu, K. Yang and L. Hanzo, "Multi-Domain Polarization for Enhancing the Physical Layer Security of MIMO Systems," in IEEE Transactions on Communications, vol. 72, no. 3, pp. 1502-1515, March 2024, doi: 10.1109/TCOMM.2023.3330888.

(4)B. Zhang, K. Yang, K. Wang and G. Zhang, "Performance Analysis of IRS-Assisted Multi-Cell Data and Energy Integrated Networks," in IEEE Transactions on Wireless Communications, doi: 10.1109/TWC.2025.3568198.

三、课题组建设

课题组致力于营造宽松、开放、包容的创新环境,鼓励每一位成员勇于探索、敢于突破,不断提出并实践具有前瞻性的研究构想。课题组将定期组织读书报告、专题研讨、经验交流等多种形式的学术活动,并邀请国内外知名学者开展讲座,助力成员拓展学术视野、把握研究前沿。课题组积极支持学生参加国内外高水平学术会议,展示研究成果,深入交流思想,推动跨团队、跨领域的学术合作,共同成长、共同进步。我们相信,自由探索与协作精神的结合,是激发创新、走向卓越的关键。

博士生彭于波在IMT-2030(6G)推进组无线技术工作组第八次全体会议做报告

团队举办国际学术研讨会

团队讨论科研课题

四、课题组寄语

我们坚信科研不仅是技术的积累,更是价值的追寻与思想的磨砺,愿每一位成员都能在这里找到属于自己的热爱与方向。在智网研究院NINE Lab,我们期待与你一同构想AI将如何重塑未来的无线网络与连接方式。

五、欢迎加入NINE Lab课题组

兴趣驱动型:

对课题组研究方向(如AI赋能的网络与通信系统、语义通信、大模型应用等)具有浓厚兴趣,愿意从问题出发,探索具有前沿性和原创性的研究课题。我们支持从兴趣出发,鼓励提出富有潜力的问题并通过技术实现和系统验证推动理论创新。课题组欢迎“从0到1”的学术探索,也珍视“从1到N”的持续打磨,期待与你一起拓展通信与智能融合的想象力边界。

技术驱动型:

欢迎具备扎实工程背景与算法基础、希望通过技术能力驱动科研创新的同学加入。课题组在通信网络内生智能、大模型驱动的语义通信、数字孪生网络等方向已积累了丰富的研究基础与工程平台,可为技术型同学提供良好的实践支撑与成长空间。课题组鼓励技术型同学从工程实践中提炼研究问题,通过系统搭建、数据采集与算法实现推动理论与应用的双向突破,真正实现技术驱动科研、科研反哺技术的良性循环。

自由驱动型:

课题组倡导开放、平等、尊重与信任的科研氛围,给予每位成员充分的思考空间与发挥机会,支持探索自己真正热爱的研究问题。在这里,师生之间是 “双向奔赴”的伙伴关系,共同追求高质量的科研成果,也共同寻觅科研中的意义与乐趣。我们相信:科研不止于成果,更是一场面向未来的光明旅程。

欢迎对人工智能、通信网络、信息处理与认知系统交叉融合方向充满热情的你,加入我们的团队,共同探索技术与应用的边界,构建智能通信的未来!

六、联系方式

课题组网站及二维码:https://ninelab.org.cn/

课题组微信公众号及二维码:南苏智慧网络实验室

课题组对接老师张丙鑫邮箱:bxzhang@nju.edu.cn